译者匠心——孟加拉语译者们和泰戈尔的不解之缘

白开元老师发言。摄影:高宇

国际在线报道(记者 曹艳华):提起泰戈尔,你会想到什么?每个人也许都能念几句他写的诗,像“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”,“眼睛为她下着雨,心却为她打着伞,这就是爱情。”等等。上个世纪,中国文坛的众多诗人将泰戈尔的英文诗歌翻译出版,让中国读者对他有了更多认识。尽管他出生在印度,可是他的很多作品都是用用孟加拉语创作的,这并非尽人皆知。在中国,有这样一群从事孟加拉语翻译的老中青译者,他们凭借对泰戈尔的尊崇与敬仰,用了5年多的时间,将孟加拉语版的泰戈尔文学作品,翻译成了1600多万字的《泰戈尔作品全集》中文版,让更多读者有机会读到原汁原味的泰戈尔作品,从中体会他对世界的认知、对生活的热爱和对人生的体会。今天的节目中,我们就和大家聊聊孟加拉语译者们和泰戈尔的不解之缘。

对于中国读者来说,泰戈尔的名字并不陌生。1913年,凭借英文诗集《吉檀迦利》,他成为亚洲首位获得诺贝尔文学奖的作家,泰戈尔在亚洲声名鹊起。1924年,他应邀访问中国,受到中国文学界,尤其是以徐志摩、林徽因等代表的新派诗人的热情接待。通过这次访问,泰戈尔表达了对中国遭受鸦片战争侵害的同情,表达了他对中国的热爱,并获得了一个中国名字“竺震旦”。回国后,泰戈尔在他创建的印度国际大学开办了一个中国学院,由此成为中印文化交往史上的一面重要旗帜。

作为《泰戈尔全集》诗歌部分的主要负责人,年逾七旬的白老师几乎包揽了泰戈尔诗歌的全部翻译工作,诗歌译作总量8万多行,加上散文和小说部分的翻译,本次全集作品中三分之一的译作是由他完成的。在本次翻译全集的过程中,他的夫人身患重病,在照顾家人的同时还要保质保量地完成翻译任务,白老师承受着巨大的压力。尽管如此,他依然执着坚守,完成了这项重任。

白开元说:“我之所以能够坚持到现在,应该是被泰戈尔伟大人格魅力所感动。大家知道泰戈尔是在中印文化交流的一面大旗,世界上没有一个世界级诗人像泰戈尔一样热爱中国,写了那么多关于中国的作品,创建了一个中国学院,在中印文化交流上留下了非常宝贵的遗产。把他的作品翻译成中文也是我们懂孟加拉语的人的不容推辞的责任。我们国家懂孟加拉语的人非常有限,能翻译他的作品的人也非常有限,可是泰戈尔的文学研究在中国各大学的外国文学教育领域是值得探索的内容。他们只能通过我们的译作来了解泰戈尔文学,这是重要的历史责任。我不过是尽了自己的一份责任而已。”

作为中国翻译泰戈尔作品最多的译者,白开元老师的翻译作品水平在业内首屈一指,得到了出版界和读者们的广泛认可。1986年,白老师参加了在印度举办的第一届中国印度文学研究会。与会的中国专家们表示,以前只读过泰戈尔的英文诗选,他的孟加拉语诗歌作品在中国还没有译本。为了填补这个空白,白老师开始了泰戈尔作品的翻译工作,一干就是30多年。他的翻译工作受到了冰心和季羡林等国内著名作家和学者的支持和肯定。

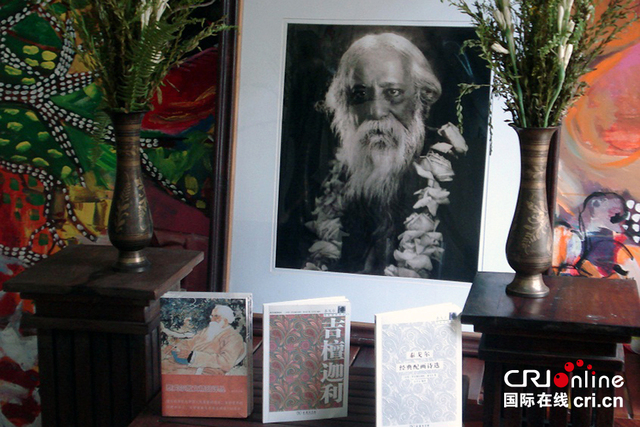

白开元译作放在在泰戈尔故居泰翁像前。(图片来源:白开元提供)

白开元说:“我翻译了泰戈尔的《哲理诗选》,请求冰心先生题写书名,她为我这个无名之辈题写了书名,她遒劲秀丽的题字为我的译作增添了光彩,受到读者热烈欢迎。同时,感谢季羡林先生。我翻译了(泰戈尔)的散文集,请季羡林先生作序。他提到泰戈尔散文的特点是诗情画意,用诗的语言,诗的节奏表达他的思想,形成他与其他作家完全不同的特点。”

同样年逾七旬的石景武老师是本次《泰戈尔全集》戏剧部分的主要负责人,他是孟加拉语部的译审和高级翻译,曾陪同习近平总书记等党和国家领导人多次出访。1995年,石老师开始翻译泰戈尔作品,在谈到翻译感受时他表示:“(泰戈尔)他的小说结构严谨,语言生动,特别能表现普通劳动人民的生活,对劳动妇女遭受的苦难表示巨大同情,具有人道主义精神,这一点深深吸引我,在翻译过程中也净化了心灵,让我印象深刻。”

十几年前,中国曾拍摄了一部电视剧叫做《人间四月天》,描绘了徐志摩的爱情故事,其间也加入了泰戈尔与他们交往的情节。值得一提的是,这部电视剧中扮演泰戈尔的演员就是孟加拉语部时任外籍专家毛大海,为了扮演泰戈尔他刮掉了留了多年的胡子,并且还穿了高跟鞋。

毛大海说:“泰戈尔是我十分崇拜的人,读他的作品让我能够远离烦恼,心情变得轻松。有机会扮演他我感到十分荣幸。当时我还年轻,留着黑色的络腮胡。我和导演组说,化妆的时候请别剔我的胡子。但是,泰戈尔的胡子和头发都是白色的,化妆的时候我的胡子比较碍事,结果就全被刮掉了。因为我没有泰戈尔高,他们还给我订做了一双高跟鞋,我就一直穿着这双鞋完成了所有拍摄。等拍完戏,几个月后回到家的时候,我3岁多的儿子已经认不出我了。他一直问妈妈门口的这个男的是谁?因为我的胡子没了,他不知道我刮了胡子长什么样,哈哈……”

孟加拉国《独立报》记者帕尔平艾哈迈德主要负责撰写文化专栏,在《泰戈尔全集》发布会上,她说:“我认为中国译者们完成《泰戈尔全集》翻译工作十分不易,尽管我的母语是孟加拉语,但是泰戈尔的作品的内涵对于我们来说都是很难理解的。据我所知,参与本次翻译的18位译者都是中国人,他们能在短短5年时间内完成这个伟大的工程,我十分钦佩。”

中国驻孟加拉国前任大使张宪一是也是泰戈尔作品的读者和崇拜者之一。他表示,泰戈尔曾在上世纪访华期间表达了让中印两个民族的文化再现辉煌的希冀。这次全集的出版是实现泰戈尔梦想所做的工作之一,不仅能拉近中国和南亚次大陆人民之间的距离,对于中国读者和有关学者们全面地分享,深入地研究并弘扬泰戈尔精神也提供了依据,具有重要的历史意义。

张宪一说:“据我所知,我们第一次把泰戈尔介绍到中国是陈独秀在1915年(做的事情),那么算下来应该已经有一个世纪了。我们用整整一个世纪做积淀,经历几代人的努力终于出版了全集,收录了他所有的我们能找到的作品。从权威的孟文版翻译到中文,聚集了这么多专家,用1600万字呈献给读者,这是个了不起的浩大工程,标志着中国在泰戈尔研究方面的高度,也能表明我们聚集了一批对泰戈尔进行深入研究的专家和权威,不仅是老一代还有青年和中年(译者)。”

1941年,在泰戈尔逝世前半年,他曾经深情地回忆自己访华的经历,并创作了一首诗,名为《我有一个中国名字》。他写道,“我起了中国名字,穿上中国服装。我深深地体会到:哪里有朋友,那里就有新生。”也许中国和这位老人的不解之缘也让他自己深深怀念。在纪念泰戈尔诞辰155周年之际,中国的老中青三代译者共同努力,为这位备受尊崇的老人献上了最真诚的贺礼。相信涵盖了小说、戏剧、散文和诗歌的《泰戈尔作品全集》会让更多中国读者感受到泰戈尔伟大的人格魅力和富有哲理的思想观点,热爱泰戈尔的情怀也会随之代代传承。

全集译者及台领导合影。摄影:李婉露