译者手记:我们和泰戈尔的距离有多远

作者:于广悦

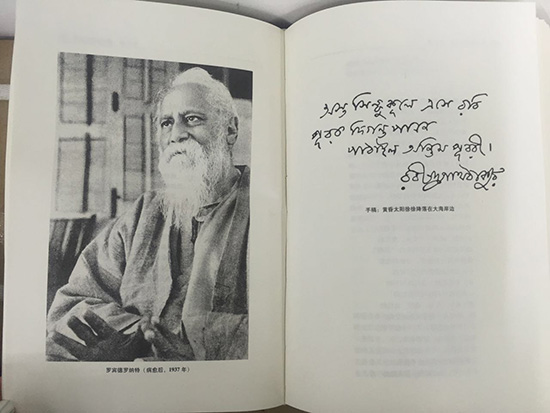

亚洲首位诺贝尔文学奖获得者罗宾德拉纳特.泰戈尔曾说:“一百年后读我的诗歌的读者,你是谁呀?我不能送给你这儿富饶的春天的一朵花,也不能送给你那儿云彩的一缕金晖。打开你的门,举目远望吧。从你百花盛开的花园里,採撷一百年前消逝了的鲜花的芳香回忆吧。在你内心的欢乐中,愿你感觉到一个春天的早晨歌吟的欢乐,把它喜悦的声音,传过整整一百年。”

《泰戈尔作品全集》部分译者在首发式上合影

2016年5月5日,对于国内孟加拉语学界和南亚文学研究界来说,是一个值得纪念的日子。《泰戈尔作品全集》在这一天首发。这套由人民出版社出版的全集,共三十三册,一千六百万字,由国内十八位孟加拉语专家历时五年翻译完成。这是国内第一套全部由孟加拉语原作直接翻译的泰戈尔作品集。按照作家创作的年份编排,分为诗歌、戏剧、小说和散文四个部分。

作为《泰戈尔作品全集》孟译中项目最年轻的副主编,当我终于见到全集付梓出版,感觉压在心上的一份重担终于卸了下来,稍稍放松之后,开始忐忑不安。不断自问:“身为译者,我们和泰戈尔的距离到底有多远?”

国内首部孟译中《泰戈尔作品全集》

1913年12月,52岁的泰戈尔凭藉诗集《吉檀迦利》荣获诺贝尔文学奖。瑞典皇家科学院诺贝尔奖委员会主席哈拉德.耶纳在颁奖词中说道:“诗人以一种完美的方式将自己的思想与借自他人的思想融合成了一个和谐的整体。他的诗歌音韵和谐,同时拥有诗歌的阴柔之美和散文的阳刚之气。他遣词造句十分严谨,具有古典的高雅品味,同时又从一种外来语言中借用了另一些表达方式──概言之,这些特点令他的作品拥有了非凡的独创性,同时也使得作品的迻译工作变得更加困难。”

可见,翻译泰戈尔的作品真的不是一件容易的事。

在过去的一百年间,陈独秀、郑振铎、冰心、刘半农、赵景深、王独清、冯金辛和英若诚等众多名家译者纷纷翻译过泰戈尔的诗集、戏剧和小说等作品。但是,多数读者对泰戈尔的认识并不全面。比如,大家都知道泰戈尔是印度人,却不知道他是印度的孟加拉族人。记得有一位毕业于北京大学印地语专业的老教授曾说:“我读中学时就被泰戈尔的诗歌深深吸引,下定决心一定要学会泰戈尔的语言。知道他是印度人,所以高考时毫不犹豫地报考了北京大学的印地语专业。上了大学才发现,泰戈尔是印度的孟加拉族,孟加拉语才是他的母语。”

泰戈尔是一位多才多艺又多产的艺术家。他一生创作了六十五部诗集,八十多个剧本,九十六篇短篇小说,十五部中长篇小说,还有大量的随笔、游记、书信、日记和时事评论等。他还创作了两千多首歌曲,题材广泛,乐曲自成一格,舒缓、流畅、悦耳的旋律中透着忧伤。泰戈尔的作品像一座蕴藏丰富的宝库,随着岁月的打磨,越来越闪亮。

如何把这些作品原汁原味地呈现给中国读者,多年来被国内孟加拉语学界视为己任。但是细数起来,中国真正系统学习了孟加拉语并一直从事与孟加拉语相关工作的专业人士还不到五十人。中国国际广播电台孟加拉语部一直是国内孟加拉语人才最集中的地方。此外,在外文局、新华社、外交部、中国传媒大学、北京大学、中央党校等机构也有一些通晓孟加拉语的学者。

2011年部分译者出席《泰戈尔作品全集》翻译研讨会

2010年,藉着纪念泰戈尔诞辰一百五十周年的契机,《泰戈尔作品全集》孟译中项目编委会成立了。可以说,这个编委会集合了国内孟加拉语界最核心的力量。中央党校董友忱教授担任全集主编并兼任小说卷副主编,中国国际广播电台孟加拉语部译审白开元担任诗歌卷副主编,孟加拉语部译审石景武担任戏剧卷副主编,孟加拉语部主任于广悦担任散文卷副主编。曾任新华社驻孟加拉国记者站的首席记者潘小珠,曾在中国驻孟加拉国使馆工作过的耿克璞、王志良,曾在中国驻加尔各答领事馆工作过的刘运智,中国社会科学院南亚研究中心副主任刘建,北京大学的张幸,中国国际广播电台孟加拉语部的冯秀倩、钟少莉、曹艷华、杨伟明、蔡玥、谢楠等十八位老中青译者参与了历时五年的翻译项目。

《泰戈尔作品全集》翻译团队的老中青译者,就像十八棵青松一样坚韧地站成了一片树林。有的已经长成枝繁叶茂的大树,能够给身旁的小树遮荫蔽日了;有的还是手指粗的小树,羞羞地冒着芽。

我清晰地记得,2010年上半年翻译项目启动前,董友忱老师不顾高龄,一次次从城北赶到城西,和大家座谈,开动员会。2010年下半年翻译项目启动后,白开元老师一次次给年轻译者上翻译课,手把手地引领我们这些新闻人走进文学殿堂。

全集中选登的泰戈尔手稿

几年间,每次遇到来自孟加拉国或印度的学者,听说有一群勇敢的中国人在翻译《泰戈尔作品全集》时,他们的眼神中不仅有敬佩,还有怀疑。因为在孟加拉民众中,泰戈尔就像一座文学史上的丰碑,无法比拟,无法超越。他在遣词造句上的功力,让很多孟加拉知识分子自叹弗如。曾听人这样评价泰戈尔的作品:“字字珠玑,多一个字则繁,少一个字则简。”因此,翻译泰戈尔作品让我有了如履薄冰之感,半点儿不敢马虎大意。

如今,回看五年来经我翻译、审校的稿件,看到电脑屏幕上一大片一大片红色的修改痕迹,心里五味杂陈。我还清楚地记得每每遇到翻译瓶颈时,满地打转、不得其门而入的情景。翻译泰戈尔的作品,仅仅精通孟加拉语是远远不够的。在他的文章中,特别是题材广泛的散文作品中,经常引用梵文和英语。他使用的一些词汇,我们查遍印度和孟加拉国出版的词典也不可得。为了弄明白其中梵文的准确意思,经常给远在孟加拉国达卡大学或者印度泰戈尔国际大学的专家学者打电话、发邮件。有时候,为了弄明白三五句话,需要请教三五个人,需要等上两三周的时间。

以往在工作从事中译孟的新闻稿件翻译时,很多同事常常感叹中文的博大精深和一词多义,认为孟加拉语词汇相对单一,有些中文词汇细微变化后,很难找到准确对应的孟加拉语词。但是通过翻译泰戈尔作品,彻底纠正了这样的错误认识──孟加拉语是有极丰富内涵、有极高文学性的语言;包括泰戈尔在内的孟加拉艺术家,对人性、对社会、对自然、对世界,有很深入的哲学思考。

我们这些新时期的中国译者,与泰戈尔相距百年。我们仰视这位多才多艺、多产多能的异国老人;他是自由的飞鸟,虽然白须白发,但他的心,一直跳动如少年。他虽经历过战乱动荡的年代,在文学创作的道路上也遭受过无情的打击,但他一直没有退缩过,始终保持着爱自然、爱生活、爱人的能力。

我和我的师友们一起,努力尝试与他进行跨越时空的精神对话,希望能够用他的表达方式,用我们的语言文字,告诉更多的中国读者,这位用孟加拉语创作了灿若繁星的作品的艺术大师,是多么了不起!

如果可能,我希望《泰戈尔作品全集》翻译项目可以再做一次,期限不是五年,而是十年,让译作和原著一样经得起考验。

作者在莎士比亚故居的泰戈尔像前留影