古朴秀美的南溪村

国际在线报道(记者安心、高翔):金戈铁马,气吞万里如虎。匈奴——一个马背上的民族,伴随着公元前一世纪中期南北匈奴的分裂和南匈奴西迁归汉,一段游牧民族的历史逐渐湮没在浩瀚的时间长河中。

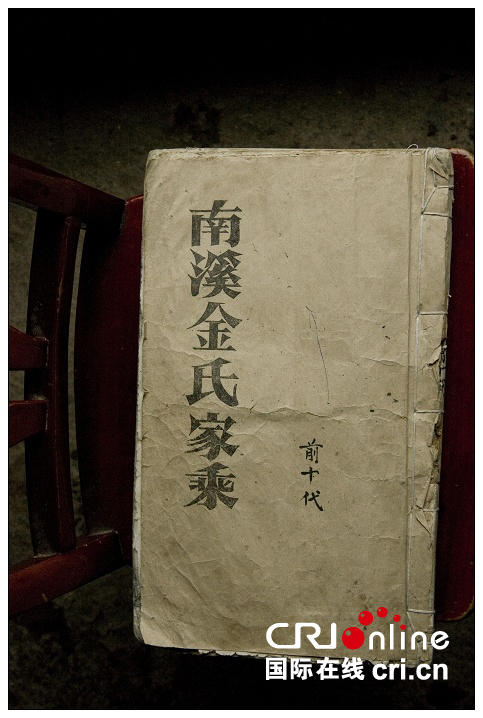

公元1998年夏天,时任中国第二历史档案馆副研究员任俊先生在安徽省东至县南溪村考察时,无意间发现了当地金姓村民的族谱《南溪金氏家乘》,从而揭开了尘封千载的关于匈奴民族迁徙和族源流承的神秘面纱。南溪村的村民真的是古代匈奴人的后裔吗?他们的祖先又是谁呢?带着这些问题,记者走访了被称为“中国最后的匈奴部落”的千年古寨——南溪村。

金氏宗祠

阳春四月,一场春雨洗涤后的村庄充满了生机,青草绿得发亮,山花在微风中轻轻摇摆,“芳草鲜美,落英缤纷,阡陌交通,鸡犬相闻,”南溪村带给人们的第一印象是仿佛穿越回了陶渊明笔下的“桃花源”。而事实上,对于当地村民的祖先来讲,这里也的确是曾经给他们提供过避难之所的桃花源。南溪村所在的东至县花园乡政府宣传处负责人徐赟告诉我们,根据《南溪金氏家乘》记载,“金氏系出匈奴休屠王的太子金日磾,事汉武帝,赐金姓,封侯。”此后,历经战乱和朝代变迁,特别是唐末黄巢起义,金氏族人从古徽州辗转迁至南溪定居,至今已有1135年,传世60余代,“(金氏)家族最早可以追溯到汉代著名的人士金日磾,匈奴人早期是没有姓氏的,日磾公生活在公元前一百多年的时候,当时汉武帝已经打败了匈奴,北匈奴向北迁徙,促成了东西罗马帝国的崛起,并被看作是今天匈牙利人的始祖。归顺的南匈奴是匈奴的一个重要支派,他掌握着匈奴的祭祀神器和宗教神物。金日磾是南匈奴休屠王太子,他并被汉武帝赐姓金,封为秺侯。金日磾是西汉初期著名的少数民族政治家,他为维护民族团结做出了重要贡献。”

在南溪村靠近村口的位置,静静地矗立着一座村里最古老的建筑——金氏宗祠。祠堂始建于明代万历年间,距今已逾400年。根据花园乡政府提供的《南溪建祠银纪》记载,祠堂的修建者是金氏始祖匈奴休屠王太子金日磾的四十余世子孙金之俊。尽管时至当日,距离匈奴休屠王的时代已经过去了1600多年,但从祠堂的布局、建筑风格,乃至大门内的踏脚石、门墩石中仍旧依稀可见匈奴民族的宗教神物和文化图腾,“这个(踏脚石)石雕很特别,是一个狮子的图案,狮子(石雕)在中国古代大都眼珠正视前方,而这个狮子眼珠朝上,表示要抓住机会、奋勇前行,非常彪悍,极具匈奴民族的特色。另外,这个麒麟(石雕),回头在望,望什么呢?遥望家乡、思念故土,它旁边的凤凰,辗转盘旋在上空,也表示对家乡的思念。麒麟旁边的蓝天白云及草原浮雕,象征着对北方游牧民族的向往。”

南溪村民的祭天大会(稿件来源:东至县花园乡政府)

“望星空,望月儿,心中思念,

念草原,念美景,思绪难眠,

人在汉,心向北,难忘故乡情……”

一首《思故乡》是南溪金氏村民祖辈流传下来的歌曲,所用的语言据称也是他们口口相传、所剩无多的“匈奴话”。作为一个历史悠久的古老民族,匈奴在秦汉时期曾经称霸中国北方长达两个世纪之久。然而,伴随着公元前一世纪中期匈奴内乱开始,这个强大的游牧民族逐渐衰败,并分裂成南北两部分。其中,北匈奴远走中亚,直至顿河、多瑙河流域,留下了至今史学界尚待解决的课题,即今天的匈牙利人是否属于北匈奴的直系后裔,而南匈奴则西迁归汉,在漫长的历史岁月中,逐渐被汉民族融合、同化。南溪村的鼻祖休屠王太子金日磾便是汉武帝时期归汉的一支南匈奴宗室。

尽管历经几个世纪的辗转迁徙与漂泊动荡,南溪村的金氏族人至今仍旧保留着北方民族的遗风。负责当地宣传工作的花园乡副乡长徐沛沛介绍说,南溪村有许多与皖南其他地方不同的民俗活动,其中最主要的当属每年八月十三的祭天大会。据考证,祭天大会是古代匈奴人一年中最盛大的节日,今天的南溪村民仍旧保留着这一传统:族长带领族人跪拜神灵、口念祭文、游走五行阵等,其目的是驱赶瘟神和净村净身,以保全族平安兴盛,“如同汉人在清明节一样,(南溪村人)选择在农历八月十三祭祖,他们要在田间地头等一些地方庆祝三天,他们的祭祀活动不像我们(汉人),而是要驱逐妖魔鬼怪、牛鬼蛇神等,而且大都在夜间进行,祭祀完了,到第三天的时候再回到祠堂,架起篝火,大家在一起吃牛肉、羊肉、烧烤等,这些都隐含着草原民族特有的习俗。”

尽管这些草原遗风在都市人眼中新奇且珍贵,但祖祖辈辈生活在大山里的人们却向往着外面世界的精彩。近几年,随着村里的年轻人外出念书或打工,留守的年长族人又逐渐离世,传统习俗的继承和发展面临着严峻考验。就在我们到达南溪村采访不久前,83岁的老族长金长志刚刚离世,新族长还没上任。村里人告诉我们,要做族长,必须具备“三高”——辈分高、文化水平高、威望高,当然,还有一个重要标准,就是要通晓匈奴文化、会说匈奴语。

金氏族谱(稿件来源:东至县花园乡政府)

据了解,南溪村的金氏后人尽管已汉化,但仍有少数人通晓匈奴语言,现年53岁的金晓桂就是其中的一员。金晓桂是土生土长的南溪村人,她自幼生活在这里,连嫁人生子都没有离开过村庄。她会说几句匈奴语,会唱匈奴歌,也会跳匈奴祭祀舞,而这些都来源于南溪村祖辈的口口相传。金晓桂说,“我小的时候,村里很多老人都会讲匈奴话,但那个时候我们不敢告诉外人我们的祖先是匈奴人,因为‘匈’的发音和‘凶’相同,村里人不想让外人觉得我们很凶。现在,(经济)发展了,开发也搞起来了,我们可以告诉别人我们的祖先是匈奴人,可年轻人又都走光了,他们不愿意学说匈奴话,更不愿意留在大山里。”

类似的困惑不仅金晓桂有,68岁的金一成老人也很无奈,他眼见着匈奴语正在一步步地消失,采访中,金一成告诉我们,“我爷爷那一辈平时说话有三分之二是匈奴语,我父亲(那一辈)能有三分之一,到我这一辈只能说一些常用语,年轻人基本都不会了。”

对于一个没有自己文字的民族而言,口口相传是语言留存的唯一途径,可缺少了语言的承载工具——人,匈奴语言以及匈奴文化的未来之路究竟在哪里呢?这些宝贵的习俗真的将逐渐淡出、并最终消逝在历史发展的进程中吗?

南溪村目前约有村民700户,其中绝大部分仍为金氏子孙。村民金一成告诉我们,南溪村直到民国初年才允许族人与汉人通婚,现在百分之三十的异姓人口多为外面嫁进来的媳妇。同皖南地区其他的农村一样,如今,南溪村的成年男子为了生计大都外出打工了,留守家园的多是老人、妇女和儿童,他们成了这个古老村落名副其实的“守村人”。

村民的简朴生活

在当地干部的带领下我们来到村民金春根家,63岁的金春根是家里的老大,他们兄弟四人带着各自的家庭至今仍然生活在一起。因为人多,所以每家仅能分到小小的一间房,金春根和妻子还有两个女儿生活在一间五十多平米的房子里。大女儿因为要考学,所以有自己的房间,金春根和妻子睡在客厅,小女儿没有房间,晚上就睡在储物室的桌上,旁边就是窗台,上面晾晒着干菜、腊肉、萝卜干等。金春根告诉我们,“(家里)实在太挤了,村上已经找不到像我这样拥挤的地方了。而且我眼睛视力不好,患有先天性视网膜收缩,这可能和家族病有关,全家人的视力都有问题,生活很不方便。”

当地干部告诉我们,像金春根这种情况属于政府特殊照顾的对象,两年前,他们就已经向地方管理部门申请了危房改造项目。在政府补贴两万元资金的情况下,金春根在旁边盖起了一栋两层小楼,如今,房子已近完工,金春根一家人憧憬着未来能够住进大房子里的生活。

南溪村地处偏僻,村民的收入来源很少,他们大多依靠采茶、种植油菜、吊瓜、棉花等农作物为生。王春桃是村里为数不多的外姓媳妇,她二十多年前嫁来南溪村。王春桃的丈夫也姓金,平常在外打工,她的两个孩子都是大学生,现在一个在上海,一个在合肥,偌大的家里只剩下她一个人。不是农忙的时候,王春桃会上山采茶,然后将新鲜的茶草卖给当地茶厂,挣钱贴补家用,据她讲,一年仅靠采茶就能有两三千的收入,“我一个人在家里也没有什么开销,(看病)村里有卫生室,乡里有卫生院,家家户户的老人也都买了养老保险,生活和医疗基本上没有问题。人老了,还是想呆在家里,种点田地,自己吃。有时候想孩子了,就盼着过年,(过年了)孩子们就能回来了。”

不仅是王春桃,在南溪村,我们还见到了许多的留守老人和儿童,老人们渴望子女回乡共叙天伦,孩童们渴望父母的拥抱与呵护。乡村的确美丽,可要想留得住人才、解得开乡愁,还需要大力的发展与创新。

如今,随着南溪村的知名度越来越大,与匈奴文化有关的民俗旅游也越来越受到游客的青睐,在这种情况下,当地政府认识到发展乡村旅游和生态保护的重要性,除大力保护村庄的原始风貌外,还积极着手申报文化遗产等项目,从而加快发展旅游业、推动经济发展。

对此,村民金晓桂说,政府大力推动旅游的决心和做法让他们对未来很有信心,现在,南溪村仅有的几个会说匈奴话、会唱匈奴歌的老人都已是耄耋之年了,他们最大的心愿就是经济发展了,外地游客多了,村里的年轻人能够回归家园,这既能让老人们得享天伦,同时又解决了祖先遗留下的匈奴文化的传承问题,“搞旅游是好事,以前农村经济困难,孩子们不得不出去,等到经济发展了,孩子们在家做生意,老人也有人照看,这样多好啊!现在,这里(旅游)正大力开发,等弄好了,他们一定会回来,一定会的。”

金晓桂的愿望既朴实又美好,山里人特有的纯真就如同脚下这座被遗忘在大山里的南溪古寨,历经千年风雨,依旧古朴、自然、充满生机。尽管交通闭塞,尽管经济落后,但我们有理由相信,伴随着南溪村知名度和美誉度的提升,这个坐拥青山秀水、独具文化底蕴的古寨,必将走出深山,走进人们的心灵,传承一方文化、致富一方百姓,让南溪人记得住历史,让山外人记得住南溪!