【砥砺奋进的五年·人权篇】记国家级非物质文化遗产布依族八音弹唱

八音弹唱团在好花红村“六月六”歌会上表演

国际在线报道(中国国际广播电台记者 马晓路):来到贵州黔南州的惠水县,就一定避不开那首著名的布依族民歌“好花红”,它发源于此,饱含着布依族人民对美好生活的向往和对本民族文化的自豪。它的旋律优美,易于上口,在这里,无论布依族、苗族、汉族……哪怕是刚刚来到这儿的游客,都能哼唱上两句“好花红”。如今,“好花红”已经远不止是一首歌,它既是一个镇的名字,又是惠水一年一度“六月六”歌会的主题。

在中国西南部的贵州省,农历六月初六对于聚居在这里的很多少数民族来说是一个仅次于春节的重大节日,而布依族尤其看重这个节日。关于“六月六”的起源在各民族中都众说纷纭,但对于这里的百姓来说,起源并不那么重要,在喜庆的歌会上以歌舞的形式展现自己民族文化的多彩,展现对生活的赞美才更有意义。

惠水县宣传部长、好花红镇党委书记孙玲女士介绍说,好花红“六月六”歌会至今已经举办了第五个年头,目前不仅在全县开展了歌会活动,还把邀请范围扩大到了全省乃至全国,来自陕西、广西、内蒙、新疆的少数民族队伍都来参与。

表演中的杨光闪(左一),姚秀斌(右二),罗仕芬(右一)

实际上,一年一度的好花红民歌会已经成为少数民族交流、学习、传承民歌的平台,不仅展示了各民族文化的魅力,也连结了各少数民族之间的情谊。

在今年的歌会上,有一支来自附近平塘县的布依族八音弹唱团,这个弹唱团由八位成员组成。他们原生态的歌唱方式和每个歌者手中弹奏的形式各样的乐器特别吸引人们的注意。“我们的乐器有笛子、京胡、大低音胡、竹鼓、八角琴、月琴、三弦琴、中胡。我是跟我父亲学的。我父亲是八音弹唱的第14代传承人,我是第15代传人。”

说话的这位布依族汉子叫杨光闪,在所有这些丝竹乐器中,他负责拉京胡。八音弹唱这种表演形式的演出队伍一般8-14人不等,除了大家都要唱之外,每个人还要演奏一种乐器。杨光闪的八音弹唱团所用的乐器,除了笛子之外,都是由杨光闪的父亲--年近70岁的杨通怀老人手工制作的。

风雨桥上三两成群的民间歌者唱着山歌不愿离去

八音弹唱的第14代传承人杨通怀老人由于上了年纪,嗓音不如以前洪亮了,现在大多数时间是在家里制作乐器。据杨光闪回忆,在他小的时候,父亲是一个教书匠,后来因为家里孩子很多,父亲就不去教书,改在家里干农活了,但热爱音乐的父亲即使在家里生活很困难的时期也不忘作词、作曲,并且演奏演唱,哪家有个婚丧嫁娶,他就会和同一辈的家人一起去表演,不为钱,图的就是个热闹高兴。乐团负责敲竹鼓的姚秀斌也是杨通怀老人的徒弟,他说:“光闪他父亲把歌谱、歌词都传下来之后,大家拿过来就这么学,也没有专业的老师来培训。都是在生活中,大家没事的时候就坐在一起,拿着琴和二胡啊练着,跟着谱子唱。”

没有基础的乐理知识,没有专门的老师来教,但善于歌唱的布依族人仅靠着农闲时的摸索就掌握了这门技艺,并保持了十几代人不失传。

在幅员辽阔的中国,56个民族各样文化形式的存在都有悠久的历史做支撑,而保持文化多样性,不让一门非主流文化形式失传的重任也落在每个基层政府的肩上。2006年,八音弹唱这门布依族艺术被国务院列入了第一批国家级非物质文化遗产名录。在黔南州,类似这样的少数民族非物质文化遗产的保护工作离不开地方政府的各项政策措施。惠水县宣传部长、好花红镇党委书记孙玲女士介绍说:“首先要培养下一代,让他们感兴趣,所以我们开展了民间文化进校园(活动)。比如今年我们就把前几年孩子们学习的成果进行了展示。而针对上了一定年纪的传承人和爱好者,我们有一个非遗中心,主要负责传承人的学习和培训。我们也组织了一些社团,比如山歌协会,就是负责民歌调和诗词歌赋的传承。再加上我们政府的扶持和引导,所以能把我们的传承活动延续下去。”

贵州平塘县八音弹唱团

保护和传承是保证非物质文化遗产不失传的两个关键点。新一代的年轻人在飞速发展的社会中成长,享受着互联网带来的便利,也被城市生活所吸引,这是否会让那些一代代传下来的非物质文化遗产面临后继无人的危机呢?他们是否还愿意从父辈那里继承这些口口相传的手艺呢?令人欣慰的是,看着民歌会舞台上的一张张年轻的面孔,这种担心似乎有些多余。

乐团里弹月琴的刘利是杨光闪的妹妹,据她介绍说,父亲手下的100多名弟子参加了黔南州60周年州庆演出。在平塘本地的学校还开设了学习班,聘请的老师也是她父亲的学生。刘利说,现在国家更加重视非物质文化的保护了,所以大家又都喜欢学习这些文化了。

目前,仅平塘县就有100多人在研习八音弹唱,年龄最小的不过十一、二岁。而不仅布依族本族人,就连嫁入布依族的外族阿姐们也都纷纷遵从夫家的传统,学起了八音弹唱。杨光闪的妻子罗仕芬是苗族人,极强的音乐天赋加上对八音弹唱的喜爱,让她自打嫁入了杨家,就很快地拿起了八角琴,加入了丈夫的弹唱团。现在,他们20多岁的儿子也在学习八音弹唱了。

去年,杨光闪的八音弹唱团去了广东佛山、湖南长沙,前年还去了广西,把布依文化唱到了周边的省份。姚秀斌说,参加完今年“六月六”赛歌演出,他们还不能回乡休息,马上又要奔赴下一场演出了,而这场演出的规模之大让他们的兴奋之情溢于言表。“7月2号我们马上要去香港、澳门、珠海、深圳,去那边演出一个星期。主要是为了香港回归20周年庆典,我们也是代表整个贵州省,代表我们黔南县去的,希望能拿一个好成绩。为了把这个八音弹唱向全世界推广,我们就到处去宣传我们地方的文化。”

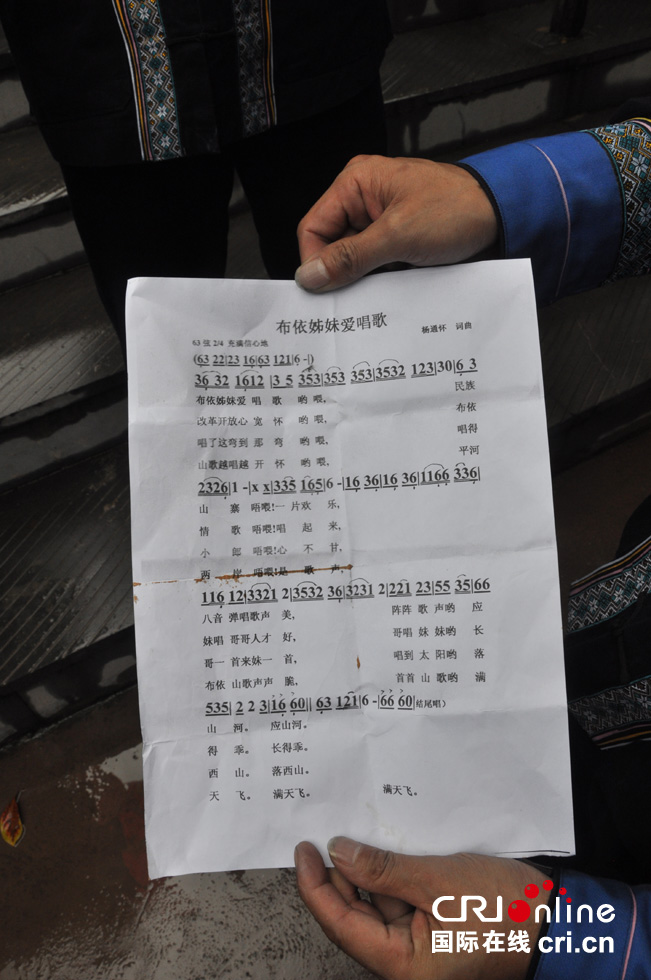

杨通怀老人作词作曲的歌谱

尽管今年的“六月六”歌会在一阵又一阵的小雨中进行,但这阻挡不住周边几千名村民甚至外地游客前来观看。而两个多小时的表演还不仅仅是“六月六”歌会的全部。在歌会之后,还有更多数不清的村民小团体自发地在田边路旁,在历史悠久的风雨桥上,甚至登上为歌会搭建的舞台,继续唱着自己民族的山歌。在这些地方,有没有华丽的演出服并不重要,年龄性别也不是问题,人们全都发自心底地吟唱着最朴实、最原生态的旋律,并不着急离去。

皮耶罗·切拉罗西是一位超级着迷于中国文化的意大利人,十年前他曾和摄影家朋友一起来到贵州东南部探访那里的苗族、侗族和水族村落,如今再次登上这片土地,又一次听到熟悉的贵州民歌,他感触良多。“我虽不是音乐方面的专家,但是我特别享受这些山歌,特别是我们最后在桥上听到的那两位老阿妈的演唱真是令我感动。虽然我一个词都听不懂,但她们唱得真情流露。我印象中的贵州要比现在穷,十年前的贵州行让我记忆深刻的是那种与众不同的轻松生活方式,就像慢动作下的世界一样。今天早晨我看到了贵州城市里的新式居民楼和现代的家具等,所以我相信这里人们的物质生活水平提高了很多,但作为一个浪漫主义者,我还是很怀念以前这儿的那种生活方式。当然,最好是能在发展和传统中找到最佳平衡点。”

一曲《好花红》凝聚了布依人民生活和劳动的智慧,在布依族人中广为传唱,如今已经变成了惠水的一张名片。山歌不离口,文化续绵长,穿城而过的涟江水承载着布依人的独特文化,润泽着一代又一代贵州人。

京公网安备 11040202120016号

京公网安备 11040202120016号