今年建校101周年的中山大学,由中国民主革命先驱孙中山先生亲手创办,后为纪念他而以“中山”命名。自建校起,这所大学就以“救亡图存、振兴中华”作为使命。

在广州校区南校园的中轴线上,红砖绿瓦的怀士堂静立百余年,无声诉说着岁月的厚重。它不仅是历史的见证,更承载着一代代中大人“胸怀天下”的理想,激励他们在每一个时代勇担家国大事。

总台央视记者 李晶晶:站在中大的这片大草坪上,历史仿佛在眼前缓缓展开。我身后的怀士堂,它最初起源于一位捐建者的名字,但孙中山先生在这里的一次演讲为它注入了灵魂,让“怀士”从此意味着“胸怀天下”之士。

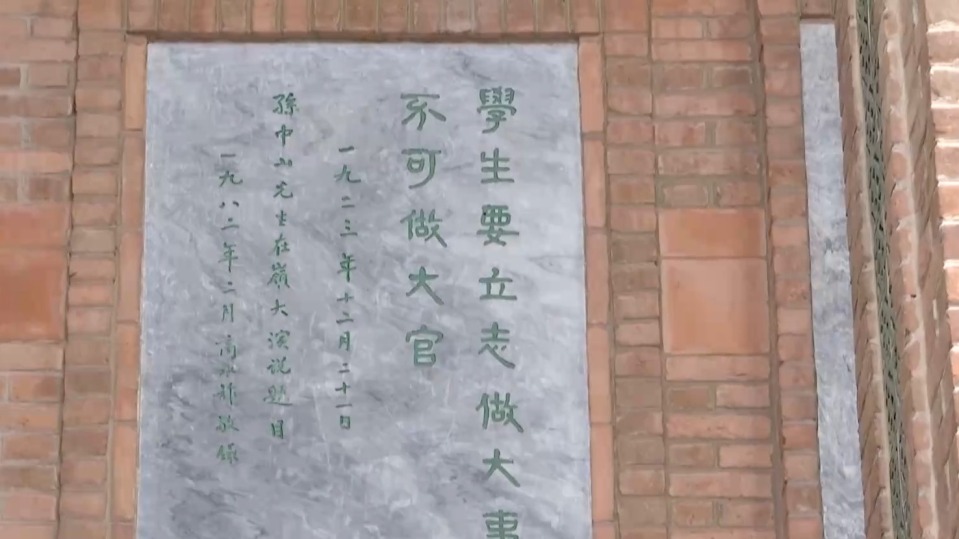

走近这座建筑,中西合璧琉璃瓦相映成趣,无声讲述着中西融合的办学理念。堂后镌刻着孙中山先生亲笔题写的校训“博学、审问、慎思、明辨、笃行”,它出自《礼记·中庸》,与先生“立志做大事”的嘱托一道,穿越时空,成为中大人共同的精神共鸣。百年回响,我们仿佛仍能听见孙中山先生在怀士堂内的殷切叮嘱。1923年12月,他在这里勉励青年“立志做大事,不可做大官”;次年5月,他又在堂前草坪的黄花岗纪念会上号召学子“发奋读书”“为国家服务,为社会服务”。两次嘱托,一脉相承,为“做大事”注入了深厚的家国情怀。

中山大学历史学系教授 曹天忠:原来的培养人才是以个人为本位,“学而优则仕”。中山先生作为一个伟大的民主革命的先行者,要做大事不做大官这样的表述,就是强调近代中国教育的宗旨,也就是培养什么样的人,必须转到以社会、以民族国家为本位。青年学生把自己的读书求学,怎么样跟国家的前途命运,摆脱侵略,走向富强联系在一起。

“学生要立志做大事,不可做大官”——这句刻在怀士堂门廊上的期许,奠定了一代代中大师生的精神底色。建校以来,中大始终与国家命运同频共振,培养的八十余万毕业生中,涌现出无数将个人理想融入民族复兴伟业的时代英才。

烽火岁月里,中大人以行动诠释担当。陈铁军烈士英勇地献出生命,谱写了“刑场上的婚礼”的不朽壮歌。“九一八”事变后,300多名中大学子北上请愿,部分人毅然奔赴抗日前线。

中山大学马克思主义学院副教授 朱贞:抗日战争时期有200多名中大学子担任了东江纵队的指战员,他们毅然决然地投身革命,有的甚至是献出了自己的生命。为了民族复兴,为了拯救国家的危亡,践行着什么叫立志做大事。

新中国成立后,中大人继续将理想融入国家建设。师生积极参与治理淮河、荆江分洪等重大水利工程,以专业报国诠释“小我”融入“大我”的时代担当。

进入新时代,中山大学赓续红色血脉,在科技创新、乡村振兴、医疗援疆等领域持续发力,积极服务国家战略,投身粤港澳大湾区建设,深化教育国际交流合作,“做大事”的精神在当代学子身上熠熠生辉。

中山大学马克思主义学院助理教授 吕晓琳:研究生志愿团为西部支教,援疆医疗队在天山脚下构建起健康的桥梁,中山大学的学子们将“做大事”贯彻到底。

总台央视记者 李晶晶:不同于其他文物保护单位,怀士堂是一座“会呼吸的文物”,作为典礼和学术交流的核心场所,师生每日进出,磨光了阶梯,浸润了门把,这些便是中大精神生动的传承。

如今,依托粤港澳大湾区的区位优势,中山大学构建起“三校区五校园”的发展格局:广州校区深耕文理医传统,珠海校区探索深空深海,深圳校区聚焦新工科与新医科。

从探测宇宙的“天琴计划”,到破冰前行的“中山大学极地号”,中大人不断拓展知识的边界,开辟报效祖国的无限可能。

中山大学马克思主义学院硕士生 陈烨彤:我们不断去整理华人华侨在抗战时期对于家乡的一些援助和贡献,中国共产党在解放战争时期在港澳地区的一些活动轨迹,也走访抗美援朝老兵们,挖掘出更多的历史动人的细节,用知识和行动去回应时代的呼唤。这就是我所理解的“大事”。

中山大学系统科学与工程学院硕士生 张译月:我的研究方向主要聚焦在无人机集群的协同搜索,运用比较前沿的人工智能,开展无人机巡检及灾情救援等。作为硕士生,将研究课题真正做深做实,就是对孙中山先生“立大志做大事”精神的践行。

红砖无言,精神常青。怀士堂见证的百年,是信念薪火相传的百年。新一代中大人正从这里出发,带着“做大事”的初心,奔赴每一个被祖国、被时代需要的地方。

(总台央视记者 李晶晶 张喆 郑澍)