- 南京大屠杀史实展在法国展出:家国情怀 世界记忆

- 2016-10-25 15:31:41 | 来源:国际在线 | 编辑:王涛

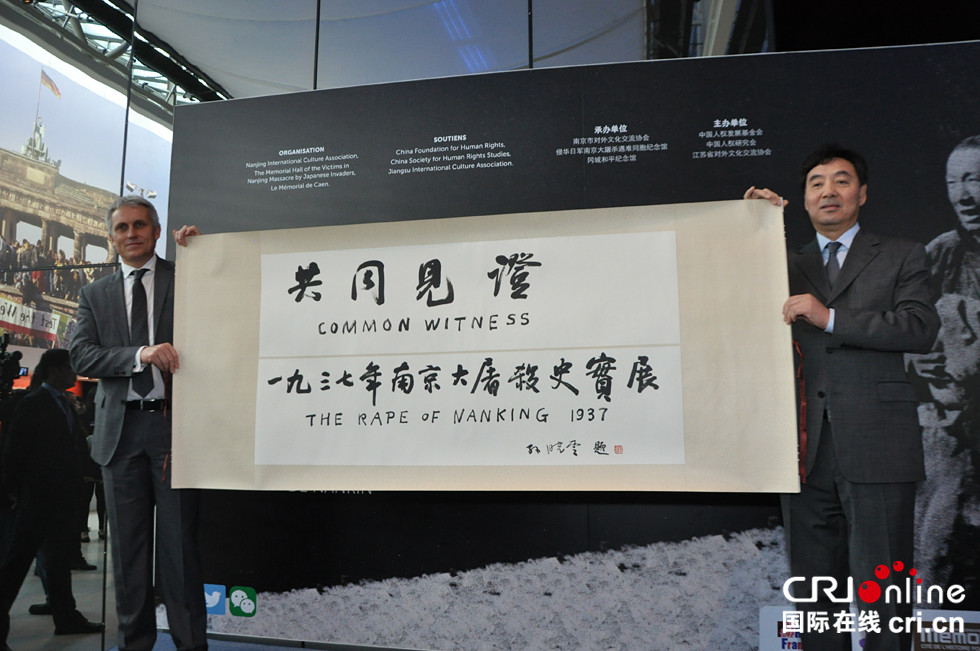

中国驻法国大使翟隽和法国冈城市市长布鲁诺于10月22日共同为展览揭幕。 范婷玉 摄

国际在线报道(记者 范婷玉):《共同见证:1937南京大屠杀》史实展目前正在位于法国诺曼底大区的冈城和平纪念馆展出,这一大型展览将持续至12月15日。该展览由中国人权发展基金会、中国人权研究会、江苏省对外文化交流协会主办,由南京市对外文化交流协会、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、法国冈城和平纪念馆承办。这是侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆首次在法国举办展览,也是中国人权非政府组织首次在欧洲国家举办此类展览。

法国冈城和平纪念馆馆长格里马尔迪在10月22日展览开幕当天的新闻发布会上强调:“中国是第二次世界大战中损失牺牲最为惨重的国家,军民伤亡超过3500万人。在西方,我们长期认为二战是从1939年9月波兰战役开始的,实际上始于1937年日本全面侵华战争。并且,应该注意到,二战中平民死亡人数远超过军人。1937年12月13日,南京被日军攻陷,在此发生的大屠杀是人类当代历史中死亡人数最多之一、但却在西方二战记忆中被忽略的历史浩劫。”

冈城和平纪念馆在2010年对二战展区进行整修时,就在基本展陈中增加了南京大屠杀的相关内容,是欧洲二战类纪念馆中唯一一个设有这一主题的场馆。此次与中方联合举办南京大屠杀史实展,格里马尔迪希望向法国和欧洲人民更为全面、详尽地呈现这段历史以及中国对二战胜利所做的贡献和付出的牺牲。

出席展览开幕式的中国驻法国大使翟隽指出:“历史不会改变,历史不会被遗忘,历史可以昭示未来。铭记战争的残酷才能理解和平的宝贵。我们来到这里不是为了延续仇恨,而是为了让我们的后代永享和平。让我们为此而努力。”

展览展示了日军在南京的屠杀暴行。范婷玉 摄

展览展示了南京安全区国际委员会部分成员的合影:(从左至右)美国人福斯特、美国人米尔斯、德国人拉贝、美国人斯迈思、德国人施佩林、美国人费奇。范婷玉 摄

展示欧美人士见证的南京大屠杀历史

1937年12月13日,日军侵占当时的中国首都南京,公然违反国际法,进行了持续六个星期的大规模屠杀、强奸、纵火、抢劫等战争罪行与反人类罪行,30多万人惨遭杀戮。如果以秒来计算,每隔12秒就有一个生命消失。

展览共设置四个部分:《日军在南京的屠杀暴行》,《欧美人士救援难民》,《西方媒体早期报道》,《中外人士共筑和平》。展览面积800余平方米,共展出270余幅历史照片、50余件展品和视频资料。

用“见证历史的镜头”作为设计理念,展览从美国牧师约翰•马吉的一台16毫米摄影机引入主题。马吉时任国际红十字会南京委员会主席和南京安全区国际委员会委员,他用这台摄影机秘密拍摄了日军在南京的暴行,是留存至今的有关侵华日军南京大屠杀的唯一动态画面。这段影像里,也记录了南京大屠杀幸存者夏淑琴一家祖孙9口人中7人惨遭日军杀害的内容。

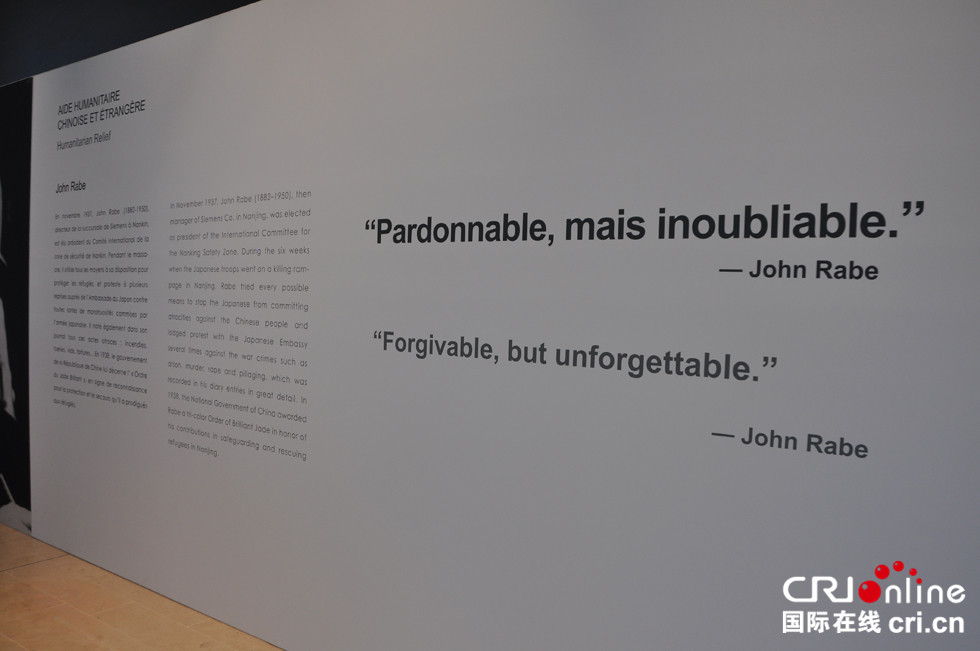

展览立足史实,以欧美人士的视角为切入点,挖掘细节,讲述故事,重点通过当年身处南京的欧美教授、传教士、医生、记者、外交官或商人的日记、书信、文件、照片以及影像,原文呈现第三方档案资料,客观、充分展示了南京大屠杀历史事实。展览还特别表现了法国人对南京大屠杀历史的关注,展出了法国神父饶家驹在战时协助留守南京的欧美人士建立安全区保护难民等内容。德国人约翰•拉贝、美国人明妮•魏特琳、丹麦人辛德贝格等20多位外籍友人保护了约25万中国人,被称作南京的《辛德勒名单》。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长张建军和冈城和平纪念馆馆长格里马尔迪签署两馆结为友好馆协议。范婷玉 摄

中法民众出席《共同见证:1937南京大屠杀》史实展开幕式。范婷玉 摄

战后重生的两城 开启合作的两馆

本次展览是在冈城和平纪念馆与侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆结为友好馆框架下举办的。两馆于10月22日签署的友好合作协议,标志着双方未来在展览举办、人员培训、学术交流等各方面的交流与合作进入一个新的阶段。

冈城是诺曼底战役的主战场,而后长达2个月的盟军和德军间的攻防战使整个城市的四分之三毁于战火之中。建立冈城和平纪念馆的想法正是源于时任市长、二战幸存者吉鲁。1988年6月6日,时任法国总统密特朗和参加诺曼底战役的另外11国的国家元首或政府首脑出席了冈城和平纪念馆的落成仪式。在法国,该馆是法兰西岛大区之外参观人数最多的纪念馆之一,每年接待近40万人。

侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆建于1985年8月15日,是中国第一个抗战史纪念场馆。该馆建于南京大屠杀江东门集体屠杀遗址及遇难者丛葬地之上。2015年9月,该馆加入国际二战博物馆协会。截至2015年8月,该纪念馆接待海内外观众超过6000万人次,参观者中包括100多个国家和地区的政要。截至2015年12月,该纪念馆已拥有“历史”、“和平”、“胜利”三大主题馆区。同年底,纪念馆的分馆——利济巷旧址陈列馆正式开馆,这是亚洲最大、保存最完整的慰安所旧址。

江苏省对外文化交流协会副会长杨力群和冈城市市长布鲁诺在展览开幕式上发表讲话时均指出,两座和二战史息息相关、弘扬和平精神的纪念馆因共建友好馆将有更多交集。南京与冈城虽然相隔万里,但两座城市都曾创造了灿烂的古代文明,都在二战期间遭到侵略者的严重破坏,都在战后重建中取得了成功,对彼此的这些经历感同身受。

观展中的法国观众。 范婷玉 摄

法国画家普瓦亥创作的《暴行》。 范婷玉 摄

家国情怀 世界记忆

目前,在西方社会,由于种种原因,南京大屠杀历史并没有引起足够关注。格里马尔迪馆长在此展新闻发布会上展示了法国初中最后一年的历史课本,在记述二战历史的20多页中,提及了南京大屠杀这段历史,但只有两句话的叙述和一幅配图。要真正让民族记忆成为世界记忆,使南京大屠杀像奥斯维辛集中营大屠杀那样世人皆知,任重而道远。

此次,是《南京大屠杀档案》于2015年10月被列入《世界记忆名录》后首次到欧洲展出,部分内容首次在海外展出。中法联合办展,旨在进一步推动南京大屠杀史实的国际传播,让正义和人权得到更好地维护。

据侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长张建军透露,南京大屠杀幸存者夏淑琴目前正在美国的南加州大学录制相关的三维动态的口述史。今年1月,南京大屠杀史与国际和平研究院这一高端智库在南京成立,汇集了中国和国际上研究二战史的专家,未来考虑和法方共同开展相关研究工作。

在展览出口,留言本上记录了中法民众观展后的触动。法国老人勒莫瓦涅在观展后告诉记者,她惊讶于日军在中国犯下的罪行,对显示日本军官开展的“百人斩杀人竞赛”这一图片的印象尤为深刻。她认为,展览内容丰富,形式生动,她观看地十分细致,将改日再来观看展览的余下部分。

《共同见证:1937南京大屠杀》史实展中再现了约翰•拉贝的一句话:“可以宽恕,但不可以忘却。”范婷玉 摄

冈城和平纪念馆外的广场上,参观者观看石头上的铭文。范婷玉 摄

以史为鉴 维护和平

2014年12月13日,首个南京大屠杀死难者国家公祭仪式在南京举行。习近平主席在仪式上发表讲话时23次提及“和平”,表示:“只有人人都珍爱和平、维护和平,只有人人都记取战争的惨痛教训,和平才是有希望的。”

中国人权发展基金会副秘书长王建林在南京大屠杀史实展在法国揭幕时指出:“中国人权发展基金会愿与国外和平团体和人权组织合作开展更多活动,到更多的国家和地区去举办此类展览,让国际社会进一步认识和了解这段不容抹去和篡改的悲惨历史,避免人类重蹈历史覆辙,共同维护世界和平,促进世界人权事业健康发展。”

格里马尔迪馆长在此次展览揭幕时再次强调:“铭记历史,就是热爱和平。”

法国扎菲尔欧亚合作促进协会会长、地缘政治学者贝文江在观展后接受记者采访时表示,《共同见证:1937南京大屠杀》史实展尤其体现了中国是和平的践行者和传播者。必须牢记历史,防止暴行重演。

本次展览以紫金草的故事结尾。1937年,在南京紫金山——日本侵华战争的战场上,当时日军卫生材料厂厂长兼军医山口诚太郎发现战后的废墟中一片小小的花朵在密密地开放着。两年后重回南京的他把花种带回了日本,取名叫“紫金草”,并广泛播种。2007年,他的儿子等十几人从日本携带紫金草花种来到南京,在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆的和平公园内捐建了“紫金草花园”。2009年在该纪念馆内落成的 “紫金花女孩”铜像,也由日本友人捐赠。

在冈城和平纪念馆的广场上,存放有诺曼底战役12个参战国送来的石刻。这些镌刻着谴责战争、祈祷和平铭文的石头,与寄托中日两国人民友好心愿的一朵朵和平之花一样,都在向世人表明“昭昭前事,惕惕后人”“永矢弗谖,祈愿和平”。

-

无

- 外媒眼中的 “十五五”,热词里藏着哪些机遇?

- 国际3分钟2025-10-30 10:37:02

-

无

- 从万商云集的广交会,看中国外贸“人气旺”的底气何在?

- 国际3分钟2025-10-24 10:52:38

-

无

- 高市早苗通往日本首位女首相之路荆棘密布

- 国际3分钟2025-10-15 14:39:33

-

无

- 特朗普突然“转向”背后又在打什么算盘

- 国际3分钟2025-09-30 09:29:36

-

无

- 乌克兰不上桌 特朗普与普京见面谈什么?

- 国际3分钟2025-08-15 17:31:35

-

无

- 印美“好朋友”谈崩了!美国再发警告 印度执意“硬刚”

- 2025-08-08 14:48:41

-

无

- 中欧关系自有“稳定锚”!欧盟“拧巴”心态该放下了

- 2025-07-24 13:00:01

-

无

- 【国际3分钟】“对等关税”大限将至 对美国来说也是个问题

- 2025-07-04 18:53:49

京公网安备 11040102700187号

京公网安备 11040102700187号