国产圆珠笔头供货 揭秘过去无法生产的幕后故事

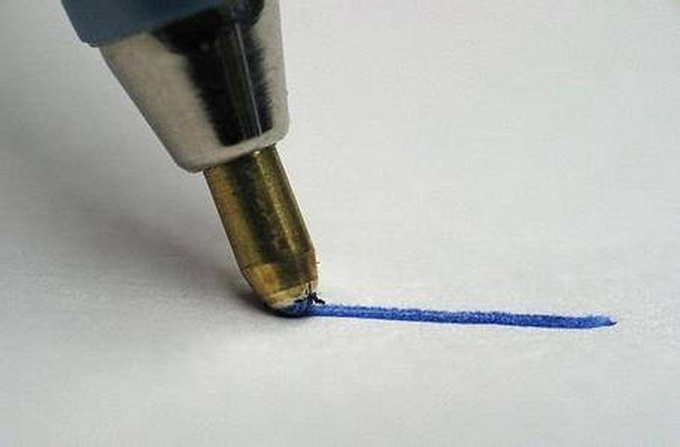

从一个装润喉糖的小盒里,工程师赵文龙倒出几个圆珠笔尖。他用钳子拔下科技日报记者的圆珠笔头,换上新笔头,画出流畅的线条。“你先一步用上了中国自己造的圆珠笔尖。”赵文龙告诉记者。

百米外,太原钢铁集团的轧钢车间里,红热的不锈钢柱被挤压成纤细的钢条;之后钢铁被拉伸成钢丝;再切削出媒体瞩目的国产圆珠笔头。

2月7日,记者走访太钢发现,圆珠笔尖钢是一个钢铁老厂专精一业,厚积薄发的自然结果。太钢工程师听取用户反馈,不厌其烦地改进,让不锈钢这棵老树上绽发新芽。

尽管中国年产圆珠笔380亿支,但圆珠笔的钢材和加工机器都是进口的,大部分利润都被外国人赚走。这一状况在全国两会上被反复提及,最终被看作中国制造业大而不强的一个缩影。“这个事情为什么容易在中国公众和媒体中引起共鸣呢?”科技部原部长徐冠华曾在2010年一次专题座谈会上说,“上至国家领导人,下至刚入学的小学生,大家都要用笔。所以谈产业空心化,圆珠笔这个案例是非常合适的。”

为此,科技部资助国家科技支撑计划重点项目“制笔行业关键材料及制备技术研发与产业化”,核心目标就是圆珠笔头国产化。“2011年我们接到了科技部的项目。”参与研发的工程师王辉绵说,“由制笔企业牵头,太钢和中科院参与。在这个项目支持下,我们2014年基本搞清了笔尖钢的秘密。2015年到现在,我们一直在试图让笔尖钢走上生产线,保证它的品质和稳定性。”

太钢工程师接到任务后,首先从研究机理着手。

用不锈钢做圆珠笔尖,可以追溯到50年前的日本。一家日本小企业研发的SF20T不锈钢,是唯一合适的笔尖钢材料,该企业长期垄断供应。

用一般的不锈钢加工不了圆珠笔头:笔尖里的孔是钻出来的,钻普通钢材,褪下的螺旋状钢屑会堵住孔径无法继续。笔尖钢没那么韧,不会掉落螺旋钢屑。但另一方面,笔头顶端厚度不到0.4毫米,要切削出有台阶有沟槽的微观结构,达到微米级精度,压力巨大,笔尖钢如果太脆就会在刀下开裂。

王辉绵说,研发笔尖钢的难度在于,它不能不强韧也不能太强韧,性能区间很窄。

能化验得到日本钢材的大致元素配比,不等于明白该如何炼钢。一般来说,不锈钢用的最多的添加剂是碳、硅、锰、磷、硫、铬,笔尖钢则用到十几种元素。如何添加这些元素是行业秘密,添加方法不对,元素不能均匀分布于整炉钢水,钢材就不合格。

“一切资料都没有,”王辉绵说,“我们用几十公斤的炼炉开始实验,成千次地摸索,失败次数已记不清了。”

要做到均匀不容易,钢水不像一锅菜汤好搅匀,加入的元素往往聚集不散。每次冶炼之后,要测试上千个数据,然后分析和调整。工程师们可以试着将块状的料磨成粉吹进去,也可以做成条和丝喂进去,凭借的是多年炼钢经验。

当初步试验成功,工程师就使用一二百公斤的炼炉继续实验。然后是1吨规模的炉子;最终目标是45吨和90吨的大熔炉。从小试到中试,再到试生产,每一个环节都要靠耐心。目标就是看到电子显微镜下分布均匀的晶体,以及合格的延伸率、抗拉强度和硬度。

炼特种钢是个精细活儿。从原料到笔尖钢丝,需要50多道工序。赵文龙告诉记者,每一道工序都需要质量控制。如果炼钢有微小的气泡,钢丝就有可能在机器上穿孔;盘条轧制时也可能会表面开裂。为了钢丝外表不受一点刮蹭,他们在吊运钢丝卷的时候,不能用钢叉,而是用皮带;之后还要用木箱包装。

相关新闻

一个小小的圆珠笔珠,中国为何一直无法生产?

大约20天前,李克强总理在太原主持召开钢铁煤炭行业化解过剩产能、实现脱困发展座谈会,他透露了一个“秘密” :“去年,我们在钢铁产量严重过剩的情况下,仍然进口了一些特殊品类的高质量钢材。我们还不具备生产模具钢的能力,包括圆珠笔头上的‘圆珠’,目前仍然需要进口。这都需要调整结构。”

如果不是李克强总理说出来,估计好多人真不知道。可是中国作为一个“制笔大国”,为什么一个“小小”的圆珠笔笔头“球珠”却需要进口呢?

新华社昨天(1月23日)的一篇报道解开了这个秘密。原来,笔头和墨水是圆珠笔的关键,其中笔头分为笔尖上的球珠和球座体。目前,碳化钨球珠在国内外应用最为广泛,我国已经具有很好的基础,不仅可以满足国内生产需要,还大量供出口。但球座体的生产,无论是设备还是原材料,长期以来都掌握在瑞士、日本等国家手中。

生产一个小小的圆珠笔头需要二十多道工序,传统工艺需要分开进行处理加工。为了满足出口的需求,国内制笔企业开始大量采用瑞士米克朗公司的一体化生产设备,以提高质量和生产效率。

国外生产设备对原材料的要求相对更高,国产不锈钢线材无法适用,必须依靠日本进口易切削不锈钢线材。同时,与之相匹配的墨水也要从德国、日本等国家进口。从而形成了我国当前圆珠笔产量第一,但核心材料和设备却大量依靠进口的“尴尬”局面。

而且,相对于钢铁产业,制笔是个体量很小的行业。一家钢铁厂一天的产量,可能就够制笔行业消化一年。对钢厂而言,这点利润微不足道的,它没有动力去搞研发生产,制笔企业也没有足够力量,因而依赖进口。

然而这样的问题,不仅仅在圆珠笔产业上,也是我国制造业很多领域都面临的问题。

1月4日,李克强在太原主持召开钢铁煤炭行业化解过剩产能、实现脱困发展工作座谈会,研究部署相关工作。

新华社原稿:《圆珠笔之问:小小“球珠”拷问中国制造》(全文)

新华社北京1月23日新媒体专电 (记者李萌 商意盈 孔祥鑫 马剑) 三千多家制笔企业、二十余万从业人口、年产圆珠笔四百多亿支……中国已经成为当之无愧的制笔大国,但一连串值得骄傲的数字背后,却是核心技术和材料高度依赖进口、劣质假冒产品泛滥的尴尬局面,大量的圆珠笔笔头的“球珠”却需要进口。

作为世界制造业大国,为何我们却无法实现一个小小零件的完全自主研发和生产?“圆珠笔之问”更是“中国制造业之问”。近日,记者就这些问题采访了有关行业和专家。

一个小小“球珠”的“尴尬”

圆珠笔由于易于携带、方便耐用,被广泛的应用到生产、生活中。据中国制笔协会介绍,包括笔芯在内,中国圆珠笔产量已达到400多亿支。

“从数量上来看,我们是当之无愧的制笔大国,但还不是制笔强国。”中国制笔协会名誉副理事长陈三元说,虽然我国制笔产业很早就形成了,但在2011年我国启动核心材料和设备自主研发项目以前,从易切削钢线材、墨水到加工设备都只能依靠进口。

据介绍,笔头和墨水是圆珠笔的关键,其中笔头分为笔尖上的球珠和球座体。目前,碳化钨球珠在国内外应用最为广泛,我国已经具有很好的基础,不仅可以满足国内生产需要,还大量供出口。但球座体的生产,无论是设备还是原材料,长期以来都掌握在瑞士、日本等国家手中。

“生产一个小小的圆珠笔头需要二十多道工序,传统工艺需要分开进行处理加工。”陈三元说,为了满足出口的需求,国内制笔企业开始大量采用瑞士米克朗公司的一体化生产设备,以提高质量和生产效率。

据介绍,国外生产设备对原材料的要求相对更高,国产不锈钢线材无法适用,必须依靠日本进口易切削不锈钢线材。同时,与之相匹配的墨水也要从德国、日本等国家进口。从而形成了我国当前圆珠笔产量第一,但核心材料和设备却大量依靠进口的“尴尬”局面。

浙江文钰制笔厂负责人汪洪富说,用国外的设备和材料生产不锈钢笔头,企业成本更高,早在上世纪90年代,进口一台设备就要400多万人民币。这些年制笔行业中,产业链低端的利润空间在不断降低,压力也越来越大。

“内力”不足终致“制笔困局”

据介绍,圆珠笔头的生产对加工的精度、材料的选择上都有很高的要求。笔头上不仅有小“球珠”,里面还有五条引导墨水的沟槽,加工精度都要达到千分之一毫米的数量级。

有关专家表示,每一个小小的偏差都会影响笔头书写的流畅度和使用寿命,笔尖的开口厚度不到0.1毫米,还要考虑到书写角度和压力,球珠与笔头、墨水沟槽位必须搭配得“天衣无缝”,加工误差不能超过0.003毫米。

据介绍,1948年,中国第一支国产圆珠笔在上海丰华圆珠笔厂诞生。改革开放以后,在巨大的出口需求带动下,制笔厂如雨后春笋一般出现。但企业散弱小、缺乏科研平台、知识产权保护不足等原因,导致行业成长“内力”不足,一直制约着制笔产业技术创新、产业升级的步伐。

浙江光华文化用品有限公司董事长丁樟荣表示,公司曾经研发出一款新笔,“当时刚出来的时候净利润6毛8分一支,非常受市场欢迎。但一夜之间,40多家企业都开始生产一模一样的笔,利润一下子降到了每支4毛,这款新笔不久就被跟死了”。

据统计,目前全国3000余家制笔企业中,规模较大的企业仅有250余家。制笔行业专家和企业负责人普遍认为,我们国家能自己造出宇宙飞船、原子弹,为什么生产一个小小的圆珠笔头的“球珠”,钢材却要长期依赖进口?不是因为这个技术有多难,而是没有足够的动力去研究。

陈三元表示,圆珠笔看似简单,其实涉及到一个国家制工业的方方面面,墨水研制需要化工业支持,生产设备涉及机械设计制造能力,特殊钢材则取决于国家钢铁产业的科技水平。

“相对于钢铁产业,制笔是个体量很小的行业。比如,一家钢铁厂一天的产量,可能就够制笔行业消化一年。”陈三元说,对钢厂而言,这点利润微不足道的,它没有动力去搞研发生产,制笔企业也没有足够力量,因而依赖进口。

科技创新打破“进口依赖”困局

据中国制笔协会介绍,2010年底国家有关部门专门组织了调研,并于2011年启动了“制笔行业关键材料及制备技术研发与产业化”项目,国家拨款近6000万元支持相关科研机构、企业针对中心墨水制造、笔头不锈钢线材、加工设备等开展科技攻关。

经过不懈努力,项目于2015年通过“十二五”国家科技支撑计划验收,实现了一系列技术突破。长期以来,困扰中国制笔行业的“进口依赖”困局,开始被逐渐扭转。

陈三元说,我们研制成功易切削不锈钢线材以后,日本的钢材供应商立刻将价格从每吨12.5万元下调到9万元左右。同时,我们还研制成功了两台国产笔头制造设备,建成了多条墨水、新型结构笔头的示范生产线。进口墨水的价格和数量也都在下降。

有关专家表示,实际上,万宝龙、派克等国际知名制笔企业在中国都有代工厂,这证明就工艺水平来说,目前国内一些知名企业的产品不比国外的差。但由于核心技术缺失,我们从生产加工到国际标准制定都缺乏主动权。

在“中国制笔之乡”浙江省桐庐县分水镇,虽然已经经过四十多年的发展,全镇共有制笔及配套企业739家,圆珠笔年产能已达180多亿支,但大部分企业仍然从事产业链最低端的加工组装。

有关专家表示,一个小小圆珠笔的问题,也是我国制造业很多领域都面临的问题。科技创新的步伐不能停顿,应加大投入完善产学研平台,我们的制笔技术在提升,国外也在不停进行技术更新,要坚持不懈的追赶超越。

陈三元说,现在虽然已经在易切削钢线材、墨水等技术实现了突破,但企业接纳新技术和设备还需要一个过程,我们正在努力加大新技术的推广。但拥有了先进技术和设备,要真正制造出国际一流的产品,还需要培养精益求精的“工匠精神”,这都是中国从一个制笔大国走向制笔强国不可缺少的。

原标题:国产圆珠笔头供货 揭秘中国为何一直无法生产?

京公网安备 11040102700187号

京公网安备 11040102700187号